![[이미지=셔터스톡]](http://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250206/art_17388589557455_614349.png)

(조세금융신문=송두한 전 민주연구원 부원장) 한국경제는 한 치 앞도 내다보기 어려운 비상경제 상황에 직면해 있다.

내수경제는 ‘자기파괴적 세수펑크 사이클’(세수펑크 충격⟶고강도 민생 긴축⟶내수불황⟶성장률 쇼크⟶추가 세수펑크)에 노출돼 구조적 소득감소가 만성적 내수불황으로 이어지는 악순환에 빠진 상태다.

이처럼 지난 몇 년간 경제 체질이 허약해질 대로 허약해진 상황에서 ‘12.3 내란 사태’가 충격 전이 경로인 환율시장을 때리면서 외환발 금융위기가 발현할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 특히, 국내 금융시장이 조직적 자본 유출 충격에 노출되면서 원-달러환율은 선험적 환율방어선인 1,400원이 완전히 뚫린 상태다. 국내 증시는 탄핵정국이 장기화되면서 글로벌 왕따 시장으로 전락해 버렸다.

내수경제는 성장 궤도가 기조적으로 낮아지는 저성장 함정에 빠질 위기에 처해있다. 내란사태발 경기충격으로 2024년 성장률이 2%대 초반에서 1%대 후반으로 주저앉을 가능성이 높다. 이 경우, 2년 연속 ‘1%대 성장’이라는 초유의 사태가 현실화될 수 있다.

지난 60여 년 동안 한국경제가 1%대 이하의 성장률을 기록한 사례는 5번에 불과한데, 금융위기가 아니면서도 1%대 저성장 쇼크를 경험한 적은 2023년 1.4% 성장률이 유일하다. 설상가상으로, 탄핵정국이 장기화되면서 민생경제는 만성적 내수불황, 눈덩이처럼 불어난 코로나부채 부실화, 실질소득 감소 등 무너진 ‘먹사니즘(먹고사는 문제)’과 사투를 벌이고 있다.

문제는 경제 체질이 허약해질 대로 허약해진 상황에서 탄핵발 정책공백이 장기화되면서 기존의 실패한 정책이 확대, 재생산되는 악순환에 빠졌다는 것이다. 작금의 경제 위기를 타개할 수 있는 최고의 경제정책은 탄핵정국의 조기 종식이다.

첫째, 국회가 주도해 여‧야‧정이 참여하는 비상경제체제로 전환해 대응해야 한다. 둘째, 한‧미 통화스와프를 조속히 재개해 환율충격이 시스템 리스트로 진화하는 길목을 차단해야 한다. 끝으로, 내수불황의 주범인 건전재정 기조를 전면 폐기하고 민생 확대재정을 통해 강력한 경기부양책을 내놓아야 한다.

‘12.3 내란사태’ 장기화는 시스템 위험을 높이는 뇌관

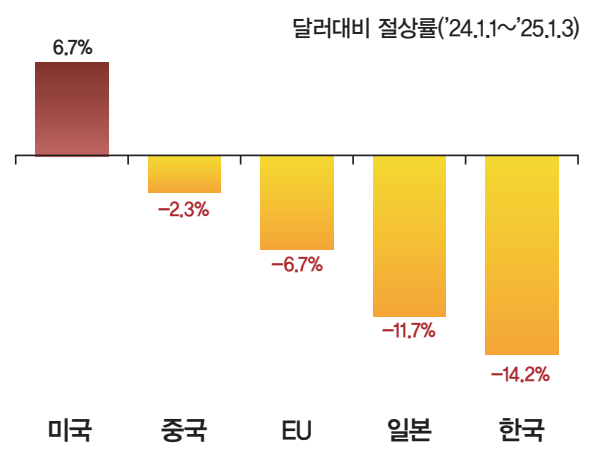

‘12.3 내란사태’ 이후 환율 및 증시 변동성이 급격히 확대되면서 외환발 경기 충격이 발현할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 원-달러환율은 내란사태 직후 최후의 보루인 ‘1,400원 환율방어선’이 뚫린 상태고, 이후에도 급등 추세를 지속하며 1,500선마저 위협하는 형국이다.

만약, 국내 금융시장이 조직적 자본이탈 충격에 노출된다면 언제든 외환리스크가 발현할 수 있는 엄중한 상황이다. 국내 금융시장은 사실상 환율충격이 시스템 위기로 진화할 수 있는 비상경제 상황으로 보는 것이 맞다.

![<strong>‘12.3 내란사태’ 전후 원-달러 환율 추이 </strong>[자료=한국은행, Bloomberg]](http://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250206/art_17388589544_07c91a.png)

현 정부의 무능한 정책 대응이 환율을 시스템 리스크로 키웠다. 최상목 경제팀이 ‘1,400원이 뉴노멀’이라며 환율 발적에 안일하게 대응하는 사이, 시장 위험을 조기에 진화할 수 있는 골든타임을 놓쳐버렸다. 그렇다면, 한국경제가 직면한 외환리스크가 얼마나 심각한 상황인지 살펴보자.

먼저, 지금의 환율 위험은 2008년 금융위기 직전보다 심각한 상황으로 인식해야 한다. 원-달러 환율의 수준과 위치가 2008년과 비교할 수 없을 정도로 높기 때문이다. 2008년 10월에는 1,200원대에서 대외 충격이 발생해 환율이 1,400원 환율방어선을 돌파한 후 증시가 대폭락하는 버블붕괴를 경험한 바 있다.

반면, 1,400원대 안착한 지금의 원-달러 환율은 그 수준이 과도하게 높아 작은 충격에도 환율발 금융리스크로 진화할 가능성이 높다. 예나 지금이나 1,400원 환율방어선을 견고하게 사수하지 못하면, 금융시장이 자본이탈 압력을 견디지 못하고 둑이 무너지는 대란 사태에 직면하게 된다. 환율만 놓고 본다면, 이미 금융위기에 준하는 비상 상황으로 인식하고 대응해야 할 때다.

더 큰 문제는 탄핵정국이 장기화되면서 환율 방어시스템이 제대로 작동하지 않는다는 점이다. 즉, 달러를 시장에 쏟아부어도 환율 상승의 불길이 좀처럼 잡히지 않고 있다. 작년부터 수출이 증가하고 무역수지 적자가 흑자로 전환해 달러가 부족하지 않은 상황이다. 그럼에도, 원-달러 환율은 추세가 꺾이기는커녕 오히려 상승 압력을 높이고 있다.

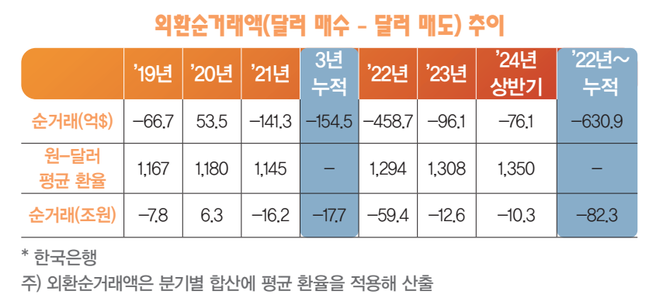

외환 당국 역시 대규모로 달러를 풀어 환율 방어에 적극적으로 나서고 있지만, 탄핵발 자본 유출 충격에 노출된 원환율의 가치 하락을 막아내기 어려운 게 현실이다. 한국은행의 분기별 외환순거래액을 보면, 2022년 –459억 달러, 2023년 –96억 달러, 2024년 상반기 –76억 달러로 환율 방어에 쓴 돈이 무려 631억 달러에 이른다.

이를 원-달러 평균환율을 적용해 원화로 환산하면, 약 82조 원 정도다. 작년 하반기 지표가 포함되면, 달러 순매도 금액은 대폭 늘어날 것으로 예상된다. 정리하자면, 지금의 환율 위험은 외환당국이 시장에 달러를 풀어 진화할 수 있는 구간을 넘어섰다는 점을 보여준다.

탄핵정국 장기화시 ‘저성장 쇼크’ 현실화

한국경제는 적어도 2024년 성장률이 2%대 초반을 유지할 것으로 예상했지만, 이번 내란 사태 여파로 1%대로 주저앉을 가능성이 높아졌다. 작년 4분기의 분기 성장률이 최소 0.7% 이상을 찍어야만 성장률 2.0% 달성이 가능한데, 탄핵정국에 발목이 잡힌 형국이다. 이 경우, 한국경제는 2년 연속 ‘1%대 성장’이라는 사상 초유의 저성장 쇼크에 빠질 수 있다.

지난 60여 년 동안 한국경제가 ‘1%대 미만’의 성장률을 기록한 횟수는 총 5번인데, 이 중 4번의 사례는 경제 위기와 관련이 있다.

▲1980년 2차 오일쇼크(–1.6%) ▲1998년 IMF 외환위기(–5.1%) ▲2009년 금융위기 충격(0.8%) ▲2020년 코로나사태(–0.7%). 대부분 저성장 충격 이후 강한 상승 복원력을 보인 바 있다. 그러나 정상경제 하에서 저성장 쇼크를 경험한 사례는 ‘2023년 1.4%’ 성장이 유일하다.

설상가상으로, 한국경제가 2024년에도 1%대 성장률을 기록한다면, 저성장이 새로운 표준으로 정착할 뿐만 아니라, 코로나 이전의 성장 균형으로 돌아갈 길이 막히게 된다. 2년 연속 ‘1%대 저성장 쇼크’가 얼마나 심각한 문제인지를 단적으로 보여준다.

저성장의 직격탄을 맞은 내수경제 상황은 더 심각하다. 현 정부 들어 구조적 소득충격이 만성적 내수 부진으로 이어지는 불황 경제가 뉴노멀로 정착했다. 자영업자‧소상공인은 장기 불황의 늪에 빠져 매출 충격이 일상화되는 민생대란 사태에 직면해 있다. 중산층과 서민경제는 눈덩이처럼 불어난 코로나부채 충격에 노출된 상태다. 눈덩이처럼 불어난 코로나부채로 가계의 소비 여력은 소진되고, 실질소득은 역성장 궤도에 진입했다.

‘실질임금증가율’은 ▲2022년 –0.2% ▲2023년 –1.1% ▲2024년 2분기 –0.4%로 ‘3년 연속 마이너스 성장’이라는 초유의 사태를 목전에 두고 있다. 이 정도면 내수경제는 백약이 무효인 비상경제 상황에 직면한 것으로 진단하는 것이 맞다. 이처럼 민생경제는 건전재정발 긴축 충격의 직격탄을 맞아 허약해질 대로 허약해진 상황에서, 탄핵정국 장기화가 2차 충격을 가하는 형국이다.

민생과 경제가 총체적 난국에 빠진 이유는 국정철학의 이념 편향, 무능한 경제관료, 정책 실패 등에서 찾아야 한다. 정부가 기업에 기울어진 건전재정 중독에 빠져 세수펑크로 내수경제에 충격을 가하고, 민생 긴축으로 민생곳간을 터는 악순환이 반복되고 있다. 건전재정을 강조할수록 중산층과 서민경제가 더 어려워지는 이유도 여기에 있다.

가장 큰 정책 실패는 정부가 보편 위험에 선별로 대응하면서도 내수불황을 타개할 근본 대책을 단 한 번도 내놓지 않았다는 점이다. 내수업종 매출충격, 코로나부채 충격, 미친 공공요금 민영화 정책, 한은의 금리정책 실기 등 보편적 경제위험에 선별로 구제하는 졸속 대책으로는 결코 지금의 먹사니즘 위기를 극복할 수 없다.

국회 주도 비상경제체제 가동해 탄핵정국의 위기 대응력 높여야

한국경제는 금융위기에 준하는 비상경제 상황에 직면해 있다. 장기적으로는 기존의 국정 기조를 전면 폐기하고 정책 대전환을 위한 새 틀을 마련해야 한다. 그러나 탄핵정국이 마무리될 때까지는 국회 주도의 비상경제 컨트롤타워를 높게 세워야 국정 공백을 최소화하면서 대내외 경제충격에 총력 대응이 가능해진다.

유례없는 위기에는 전례 없는 대책으로 대응해야 하며, 대내외 경제위험에 선제적으로 대처할 수 있는 비상대응 체제를 구축해야 한다. 이를 위해서는 국회가 중심이 되어 탄핵정국의 위기 대응력을 높일 수 있는 경제 컨트롤타워를 재구축해야 한다.

여‧야‧정 공동으로 ‘비상경제대응본부’를 출범시켜 대내외 위기관리, 경제정책 및 재정운영 방향 등을 견인하는 역할을 맡아야 한다. 지금처럼 최상목 경제부총리가 이끌던 경제팀이 대책반장이 되어 탄핵정국을 주도한다면, 실패한 정책을 확대, 재생산하는 악순환에서 벗어날 수 없다.

다음으로, 중장기 균형재정의 틀 안에서 민생 확대재정을 통해 강력한 경기부양책을 내놓아야 한다. 민생경제가 탄핵정국의 강을 건너기 위해서는 내수불황의 주범인 건전재정 기조부터 폐기해야 한다. 건전재정이 불러온 ‘자기파괴적 세수펑크 사이클’(세수펑크 충격⟶고강도 민생 긴축⟶내수불황⟶성장률 쇼크⟶추가 세수펑크)을 차단해야만 만성적 내수불황의 늪에서 벗어날 수 있기 때문이다.

국회가 강력한 민생 추경을 통해 가계의 소비 여력을 높일 내수진작책과 소득보전대책을 마련해야 하는 이유다. 보편적 금리 수준을 낮추는 ‘코로나부채 대책’, 근로자 세수부담을 낮추는 ‘물가연동 소득세법’, 정부와 지방정부가 매칭해 매출 승수로 높이는 ‘지역화폐 정책’ 등이 이에 속한다.

환율 위험의 경우, ‘한‧미 통화스와프’를 조속히 체결해 무너지는 환율방어선을 사수해야 한다. 탄핵 정국이 장기화되면 무너진 1,400원 환율방어선을 복원하기 어렵고, 외환 리스크가 재차 발화하면 금융시장 전반에 걸친 시스템 리스크로 진화할 수 있다.

특히, 환율리스크는 이미 내부적 정책 수단이 작동하지 않는 위험 단계로 격상된 상태다. 미국과의 통화스와프 체결이 시스템 위험을 낮출 수 있는 유일한 대안인 이유다. 시도하는 것만으로도 시장안정 효과를 기대할 수 있으며, 어차피 할 것이면 선제적으로 추진하는 것이 더 효과적이다.

[프로필] 송두한

• (현)민주금융포럼 상임대표

• (전)국민대 특임교수

• (전)더불어민주당 민주연구원 부원장

• (전)NH금융연구소장(NH금융지주)

• (전)Visiting Assistant Professor

(Otterbein University, Columbus, Ohio)

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]